文/吳肇銘

「你怎麼把資管系搞得像慈暉社?」現任中原大學秘書室主秘、服務學習辦公室主任的吳肇銘笑著說,他從2001年擔任資管系主任以後,不時要面對類似「不務正業」的質疑,就連太太得知他要到馬拉威時,「好端端一個人,跑去非洲幹嘛?」這幾年下來,吳肇銘從剛開始會在乎,但現在他樂見服務學習已成為官方推動的政策,也從今年開始列為大學生必修的課程,「堅持做下去,把路走出來,後面的人就不會覺得難走而卻步。」

「志願服務」已成為愈來愈多青少年邁向獨立成年的重要里程之一。吳肇銘是鼓動大學服務學習風潮的推手之一,同時也是二個女兒的父親(女兒為小五、小二學生)。吳肇銘在未來當女兒面對成年之際,他會想要送女兒「成年禮」嗎?

當記者問我是否有打算在女兒成年之際,送她們成年禮?我很謝謝給我這個機會,讓我有機會認真地思考這一個重要的問題。雖然距離送我女兒成年禮的時間還沒到,但這對我的確是一個重要的提醒,因為,我確實很疼我女兒,也希望她在未來的日子裡,會因為這份「成年禮」而有很好的人生提醒。

經過深思,我想在女兒15歲、也就是升高一的暑假時(我曾經猶豫是不是要升大一的暑假送,但…..這個環境、這個世界,我想15歲就應該開始有更多的思考與行動了),送給女兒的這份「大禮」---- 三本書,一張卡片,一本筆記簿。

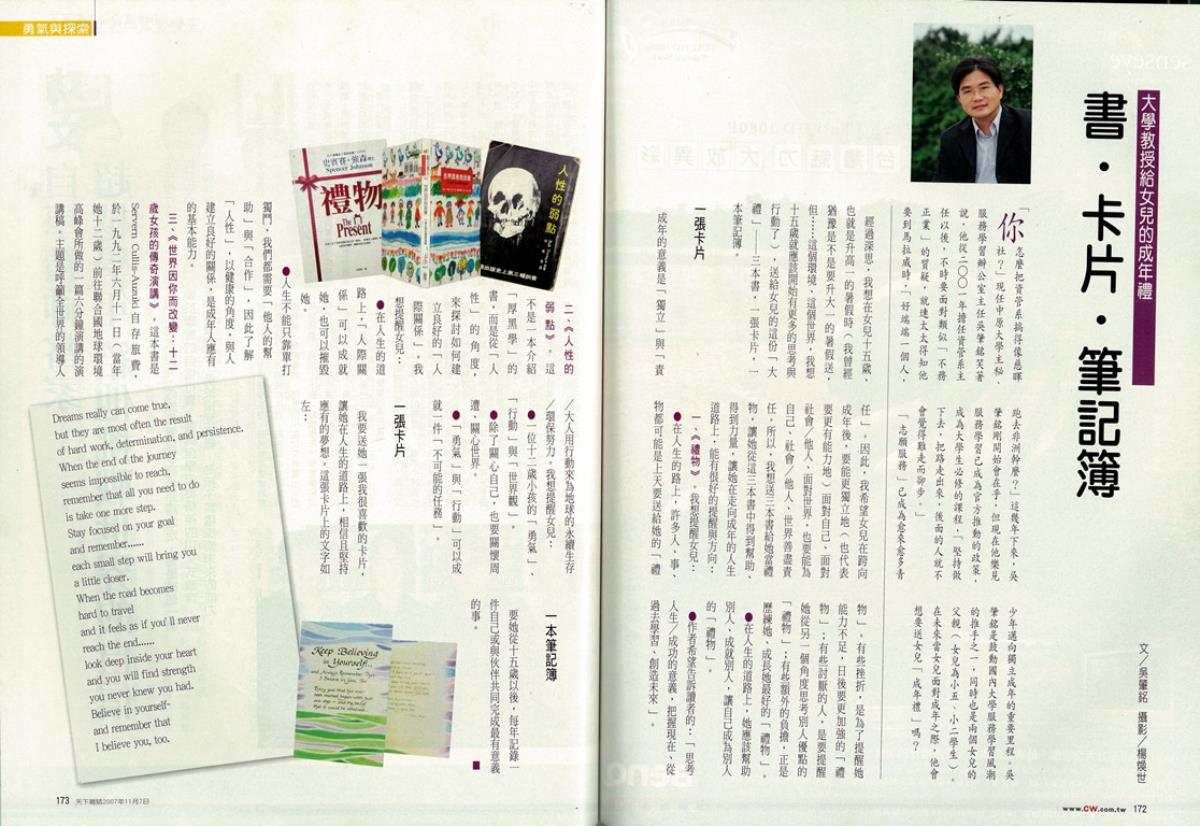

三本書:「禮物」、「人性的弱點」、「世界因你而改變」

「成年」的意義是「獨立」與「責任」。因此,我希望女兒在跨向「成年」後,要能更獨立地(也代表要更有能力地)面對自己、面對社會/他人、面對世界,也要能為自己、社會/他人、世界善盡責任。所以,我想送三本書給她當禮物,讓她從這三本書中得到幫助、得到力量,讓她在走向「成年」的人生道路上,能有很好的提醒與方向:

1.「禮物」(作者Spencer Johnson,平安文化出版)。我想提醒女兒:

在人生的路上,許多人、事、物都可能是上天要送給她的「禮物」。有些挫折,是為了提醒她能力不足,日後要更加強的「禮物」;有些「討厭」的人,是要提醒她從另一個角度思考別人優點的「禮物」;有些「額外」的負擔,正是歷練她、成長她最好的「禮物」。

在人生的道路上,她應該幫助別人、成就別人,讓自己成為別人的「禮物」。

作者在本書所希望告訴讀者的:「思考人生/成功的意義,把握現在、從過去學習、創造未來」。

2.「人性的弱點」(作者Dale Carnegie,信江、晨星等出版)。這不是一本介紹「厚黑學」的書,而是從「人性」的角度,來探討如何建立良好的「人際關係」。我想提醒女兒:

在人生的道路上,「人際關係」可以成就她,也可以摧毀她。

在人生的道路上,不能只靠單打獨鬥,我們都需要「他人的幫助」與「合作」,因此瞭解「人性」,以健康的角度,與人建立良好的關係,是「成年人」應有的基本能力。

3.「世界因你而改變—12歲女孩的傳奇演講」(作者Servern Cullis-Auzuki,圓神出版)。這本書是Servern Cullis-Auzuki自存旅費,於1992年6月11日(當年她12歲)前往聯合國地球環境高峰會所做的一篇6分鐘演講的演講稿。主題是呼籲全世界的領導人/大人用行動來為地球的永續生存/環保努力。我想提醒女兒:

一位12歲小孩的「勇氣」、「行動」與「世界觀」。

在人生的道路上,除了關心自己,也要關懷週遭、關心世界。

在人生的道路上,「勇氣」與「行動」可以成就一件「不可能的任務」。

4.一張卡片:

我要送她一張我很喜歡的卡片,讓她在人生的道路上,相信且堅持應有的夢想。這張卡片上的文字如下:

Dreams really can come true, but they are most often the result of hard work, determination, and persistence. When the end of the journey seems impossible to reach, remember that all you need to do is take one more step. Stay focused on your goal and remember…. each small step will bring you a little closer. When the road becomes hard to travel and it feels as if you』ll never reach the end…. look deep inside your heart and you will find strength you never knew you had. Believe in yourself~ and remember that I believe you, too.

5.一本筆記簿:要她從15歲以後,每年記錄一件自己或與夥伴共同完成最有意義的事。

http://issue.cw.com.tw/issue/2007edu/edu/article04.jsp

Contact

- Email:mislighter@gmail.com

- 電話:03-2655428

- 地址:320中壢區中北路200號中原大學

- 學術研究室:中原大學資管系301辦公室

- Facebook:吳肇銘